最新资讯

息资讯

您的位置:首页 > 学员学术 > 详细显示

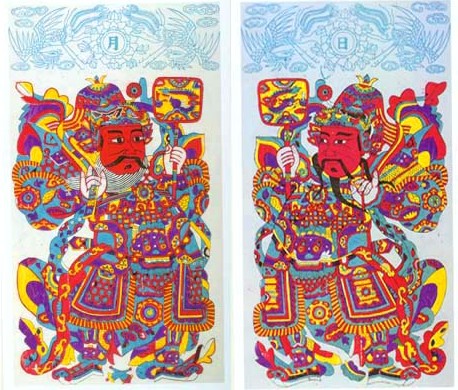

最初的门神"神荼 郁垒"

点击次数:1179次 发布时间:2012-6-7 11:59:50

何谓年画

年画是我国独有的、过年期间张贴的一种民间绘画艺术形式,因时节而名年画。有人认为年画一年一换,贴上后要看一年,所以叫做年画。年画贴在门上的,也称门画,这是年画特有的一种形式,民间称其为“门神”,门画长期以来是年画的主要形态。山西年画以平阳木版年画最为著名,源于宋代,木版画采用雕版水印工艺技术,先将图画线条绘于平整的木板上,然后雕刻留出所需线条,刷上颜色铺上纸张施以压力将画面附印于纸面即成。有单色也有多色分版印制的,也有印出线条后手工着色的。古代人们习惯把中堂、条屏、桌围、窗画等都归入年画一类;近代年画发展很快,如石印年画、月份牌年画等;现代的年画更是无孔不入,年历、台历以及许多印刷装饰品上都有着传统年画的影子。

门画与春联

古代民间曾流行“挂桃符”风俗,元旦之期,用桃木板写上“神荼(音徒)”、“郁垒(音绿)”二神名字,悬于门首以镇邪护宅,这便是古代较早出现的门神。元末明初人陶宗仪《说郛》卷十收录的后蜀马鉴《续事始》中“桃板”一目写道:“元日造桃板著户,谓之仙木……即今谓之桃符也,其上或书神茶郁垒之字。”“符”这个字,自中国原始道教产生后就成为民间信仰中的常用字了,俗以为符具有某种神秘的力量。五代时(公元907年至979年),后蜀的宫廷里开始在桃符上题写联语,《宋史•蜀世家》记载:“孟昶命学士为题桃符,以其非工,自命笔题云:‘新年纳余庆,嘉节号长春’。”一般认为春联由此而生,后来,桃符便成为春联的别名。古人关于门户的观念十分浓烈,把它看作是主人在社会和族群中地位身份的象征,新年时节以春联门画装扮门庭,满足了人们祈求平安、追求兴旺的普遍心理。时至今日,人们都能在贴门画、贴春联的过程中感受吉庆的欣悦与安全的抚慰。

年画简史

中国年画历史悠久,汉代已有门上画勇士像、贴门画的风俗。当时,民间流行“神荼”、“郁垒”的人物神话故事,传说他俩能用“苇索”捉鬼,并将鬼用“桃矢”射死后喂虎。这个故事来源于《山海经》,这两位神话人物是民间百姓长期津津乐道的话题,古人为了“御凶”和“辟邪”,就把神荼、郁垒像和老虎画在门上。唐代门画的内容发生重大变化,神荼、郁垒的形象由秦琼、敬德替代。传说唐太宗患病睡不踏实,由秦琼(字叔宝)、尉迟恭(字敬德)二人把守宫门后才睡得稳。唐太宗不忍二人日夜监护之苦,遂教人画二人肖像贴于门上代之。民间竞相仿效,于是秦琼和敬德也就成为“门神”了。唐代有一位著名画工叫做吴道子的,他根据民间故事画的“钟馗捉鬼”图很受百姓欢迎,人们把它作为年画贴于门首以辟邪。宋代之前的年画以手工绘制为主,宋代纸业与雕刻水印业兴起,木版年画应运而生。河南朱仙镇、山西晋南木版年画率先发展,时称“纸画”,和手绘年画一起共享市场。《东京梦华录》说:“近岁节,市井皆印卖门神、钟馗、桃板……”明代,天津杨柳青、苏州桃花坞、陕西木版年画兴起,时人称年画为“画贴”。清代中叶后,民间年画极为盛行,年画题材更为广泛,除了彰显镇宅辟邪的内容之外,还出现了戏曲故事、文武财神以及鸡猫动物等形象。据考证,“年画”的名称至清道光年间才正式出现。

山西木版印制的年画至少可以追溯至宋代,宋代山西绛州(今绛县一带)有位名叫杨威的画工,他的木版画《村田乐》曾闻名京城汴梁。金朝灭北宋后,把汴梁的画工迁到平阳(今属临汾),使山西晋南成为继汴京之后北方重要的年画制作中心。明清时,山西晋南木版年画发展至鼎盛,它以传说历史人物与戏曲人物为主要题材内容,形成了粗犷豪放与凝炼流畅的艺术特色,在中国年画史中占据极为重要的地位。

年画产地

中国年画产地广阔,宋代以后都市经济繁荣发达,促进了年画这一精神产品的兴盛,各地年画生产代有千秋,各领风骚。明清时,年画产地已基本形成相对稳定格局,天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍县杨家埠、河南朱仙镇、河北武强、陕西凤翔、四川绵竹、安徽阜阳、福建泉州、广东佛山、湖南辰州等地先后成为著名年画产区。

山西晋南年画产地,以丰厚的文化内涵和传奇的历史色彩,跻身于我国古代年画最著名产地之列。自宋代始,山西绛州、临汾以及西南的平水、洪洞、赵城、襄汾、曲沃、稷山等地,木版年画的刻印已成区域性规模,共同构成了著名的山西晋南年画产区。在山西其他地方,如吕梁柳林、晋中、忻州、大同等地均有民间水印木版年画的踪迹。1909年在甘肃黑城镇古塔内发现的宋金时期的《隋朝窈窕呈倾国之芳容》(又称《四美图》)和《义勇武安王位》两幅木板年画,画面上分别刻有“平阳姬家雕印”、“平阳徐家印”字样,其雕刻线条流畅细腻,构图丰满华丽,反映了山西木版年画极为高超的艺术与技术水准。1979年,山西永济县万固寺又发现了明万历十年(1582)木刻版画原版,由当时僧人从平阳府蒲州栖岩寺移来,长期珍藏于此,该版发现后,被命名为《明代功德版刻版》而载入中国工艺美术史册。

年画的制作

中国年画的制作大致经历了手工绘制、木版雕印、石印以及现代印刷几个阶段。

手工绘制即以画笔颜料直接在木料、布料、麻纸等材料上绘制;木版年画的制作过程则包括画稿、刻版、印刷三个顺序,依次为选料、制版、画稿、雕刻、调色、套版印刷等环节,因颜料多属水性,民间也习惯称其为水印年画。印版讲究选用木质细密的材料,枣木太硬,雕刻费力费时;松木则太软,不便表现细腻的形态;唯有梨木细密而有韧性,最宜于雕刻印版。所以,山西木版年画的画工多选梨木为印版材料。画工根据所需画面尺寸(小者几寸,大者几尺)选用梨木板,将印面刨平,运用中国画传统的白描手法,双勾线将画样拓在版面上。雕刻印版时,讲究“刀味”与“木味”相吻合,刀法的刚柔与线条的质感相统一。平阳木版年画多以阳刻为主,也有的作品局部阴刻以烘托气氛。染色技法主要有分版套印和手绘晕染两种,颜料从矿物、植物中提取,配以一定比例的胶和矾,以保持色彩的透明度。这些绘制艺术与技艺,始终贯穿着传统中国民间美术和民间雕刻工艺的精髓。

年画的价值

民间年画,以它广泛而深刻的表现内容、精湛优美的表现技巧、久远的历史文化传统和普遍而丰厚的审美层次,已成为中国绘画史上光彩夺目的一页。它从民俗文化、戏曲文化、历史文化诸方面向各个领域的文化学者提供了极有价值的珍贵的形象资料。它所表现的民间审美观念与审美导向,依然是现今审美范畴的重要借鉴与发展文化传统的基本营养。山西年画的代表——平阳木版年画实质上已成为中华文化尤其是黄河文化的一个重要符号。

历经千百年沧桑,山西民间年画的灵魂还活着。它早已融进黄河儿女的精神与血液之中,在山西境内,在黄河文化圈内,它仍在顽强地吐露芬芳,显示自己的生命力。在民族文化遗产保护的复兴时期,山西年画仍然会以独特的魅力和深厚的文化蕴涵,为山西的文化建设、旅游事业乃至民众生活增添一道优美的风景。